长江日报记者周劼

老秦

据说研究历史的人都会有某种魔怔:研究哪段历史会爱上那段历史。

如果这个研究历史的人还具有文学的想象力,那这份爱就更有一份狂热和深沉。

比如,孙皓晖之于大秦帝国,用他自己的话说,“我对大秦帝国有着一种神圣的崇拜。”

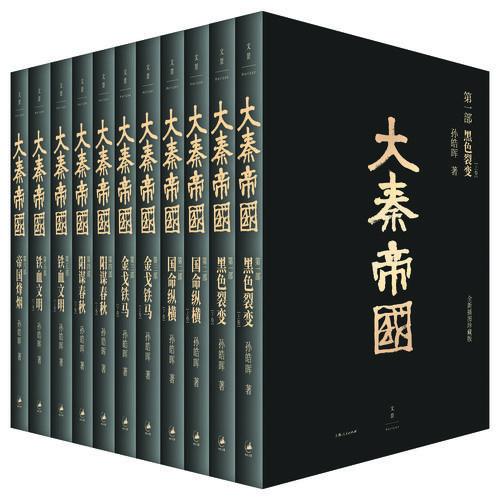

孙皓晖是长篇历史小说《大秦帝国》的作者,而小说《大秦帝国》也因为四部同名电视剧的热播而畅销,一版再版,不同出版社也有不同的版本,修订版、插图版等等,最新的是世纪文景、上海人民出版社的“致敬秦统一中国文明2240周年,献礼中华人民共和国成立70周年”版。这部电视剧和小说有多热?用新闻的话说,电视剧《大秦帝国》播出8年后依然受到观众追捧,在优酷的播放量达到近两亿,光第一集就收到一万多条弹幕;500万字的历史小说《大秦帝国》全套出齐历经17年之久却还依然稳立在书店书架之上,堪称出版界的“奇迹”……

电视剧和小说之热只是说明受众和市场对作者那份“神圣的崇拜”的认同,至于说“神圣的崇拜”本身还得从作者那里寻找。

孙皓晖本人有很多头衔,最常见的是“中国作家富豪榜上榜作家”,其次是“西北大学法律系教授”“中国文明史研究院院长”之类,再或者“南下海南蛰伏十六年完成鸿篇巨制的呕心沥血者”……但有一个提及得不多,“老秦”。

孙皓晖出生于陕西省三原县西阳镇,这里是曾经的早期秦国的核心地带,所谓的“老秦”之地,离秦国最早的国都栎阳(今阎良区武屯镇关庄村一带)只有数十公里。秦国修建的郑国渠(今泾惠渠),至今还从他家门前潺潺流过。据说,当年,每逢灌溉,生产队会派出有经验的老人,带着他们一群少年巡渠入山。沿途露宿,老人们便说起许多与秦、汉有关的掌故。毗邻家乡的美原镇,又是秦国大将王翦的故乡,孙皓晖每次去那儿拉煤、走亲戚,也会听到许许多多关于秦朝的故事。在他少年时代,一些秦国的古地名,已经印在记忆里。“老内史(今咸阳)、老云阳(今泾阳)、老频阳(今富平)、老下邽(今渭南)……老人们的胡子里都长满了故事。”

老秦和他的生命有一种血脉的联系,哪怕千年之下,依然剪不断。所以孙皓晖提笔描述大秦帝国时,他很自然地认为,那是“中国文明的正源”。这是一个充满争议的观念,当然,对于别人而言,仅仅是观念的争议,而对孙皓晖而言,却是对自身生命史的捍卫。也因此,他讲“中国文明的正源”时充满了回忆式的激情:

中国文明史的博大汪洋陵谷交错,及其在漫长历史中形成的无数沟壑、黑洞与变形,使每个力图遨游其中的探索者都为之浩叹。当我以十六年时光,一叶扁舟潜入又浮出伟大的原生文明时代,蓦然回首,竟不知自己该说什么了。

慨当以慷,潮涌心头者,我族文明恒久不灭之精义也。

法治

“我族文明恒久不灭之精义”用他的另一段话来表述就是:“秦帝国是一个具有世界意义的东方帝国,是创造了一整套不朽文明体系的大帝国。在整个人类文明史中,这样的大帝国是独一无二的。

“这是我创作《大秦帝国》的信念根基。”

可能因为很早就从事法律研究——上世纪80年代初,他就开始研究中国法制建设,随后在西北政法大学、西北大学先后度过了十余年的法律教师生涯,任西北大学法律系教授时出版了《金色的农业帝国——中国经济法制史》,孙皓晖在历史的烟雾中找到了一个特别的蹊径来解释秦帝国的文明体系的精义:法治。“可以说,如果没有进入法学领域,我对秦的认识肯定不会完成第一个理性评判——秦是中国五千年文明历史上唯一的一段古典法治社会。”“秦国横扫六国,体现了法治战胜仁治,我认为可以这么说,秦国就是法治。”“秦代最伟大的历史功绩,可用八个字来概括: :‘统一文明,法治社会’”。

这又是一个充满争议的观点。因为按照现代的法学观念,或者更准确地说,西方的法学观念,“中国哪里有过法治社会?”,甚至没有法学。“法学界确实有一些人士,莫名其妙地奉西洋为经典,奉洋法学为圭臬,对中国的法治历史可以说是自觉地视而不见。”

但视而不见并不意味着不存在。战国法家所提出的性恶论、司法决定论、底线论和国家信用论,本质是什么?它们又为中国法治文明奠定了怎样的理论基础?战国时期的普遍变法又是怎样的一种社会实践?它又怎样塑造了我们文明的原点?要回答这些问题,其实都会指向“秦统一中国文明,它最大的历史根基就是法治社会,它是以法治社会的理念统一中国的,而在统一文明中,最大的、最实际性的工作就是把秦法推向全天下,实行法治社会。”

于是孙皓晖希望通过一部500余万字的文学作品,来重塑秦的“精气神”,拨开历史的迷雾。的确,孙皓晖并未将小说当作做小说来写,而是当作做“载道之文”来写:

作为基于澄清历史烟雾而创作的一部文学作品,人们自然有理由认为它是理念先行的。对此,我的说法是:《大秦帝国》是一部精神本位的作品。尽管,当下文学的沉沦,已经使人们对“文以载道”这样的命题嗤之以鼻了。但是,我赞赏这种精神。文若无道,人何以堪?

相较于恭维他是著名的作家、法学家,孙皓晖更喜欢的名字是“关注中国文明重建问题的布道者”,文明的重建需要历史的经验和智慧,更需要对历史本身有更理性真实的认知,就此读+周刊专访了孙皓晖——

【访谈】秦代的法治理念与实践,是我们失落的历史遗产

秦国变法最成功,在于法治理论和制度建设最完备

读+:先秦时代,各国都在变法改革,为什么只有秦国变法得最为彻底,也坚持得最为持久?是改革家们的制度设计最完美,还是秦国的历代君主改革的意志最坚定?

孙皓晖: 从历史实践看,当时秦国的变法是最成功的,原因有二。第一,秦国变法在理论方面最彻底。战国法家的三大流派,势治派、术治派和法治派,商鞅是法治派的代表,也就是纯粹法学派的代表。在筹备秦国变法时,他的理论准备非常充分,从他留下的《商君书》里,我们可以看到丰富的即或在今天也令人惊叹的法治思想。这些法治思想,在秦国变法中都得到了实践。

理论上的清醒,保持了变法中的自觉性。因此,秦国法律制度的建立,也是最完备的,制度设计上也是最具有创造性的。其中最基础的一点,是商鞅清晰地揭示了法治社会的最基本前提,在于司法上的彻底性。也就是说,法治社会的本质,是在司法实践中完整实现法律体系的目标性;立法活动所建立的法律制度并不是决定性的,因为静态的未被实施的法律制度是没有意义的,或者说不起决定性作用。这就是商鞅的司法本位思想,它在秦国得到了彻底的贯彻。只有司法本位,能使法治社会得到全面充分的实现。这一点,是秦国法治保持长期领先于其他国家的重大原因。

第二个原因,是秦国六代君主都坚持法治的自觉精神。这是与其他六大战国不同的方面。所以秦国变法在当时是最彻底的,获得的成果也最辉煌。

秦帝国的法治文明,是中华民族最重要的文明根基

读+:秦国的法治在汉代以后就被历代史书认为是“严刑峻法”“暴虐苛政”,您却翻案认为它是我们文明的根基,您的依据是什么?

孙皓晖: 汉以后历代史书和评论家的评价,只是他们依据某种政治理念,具体说是依据儒家的政治理念去评判秦法的。这些评价是基于他们对秦的仇恨而产生的,而不是依据历史实践产生的。我们必须依据历史实践说话,而不是依据某一学派或某个个人的评价去解读历史。

历史实践的呈现是,秦帝国的法治文明,是中华民族重要的文明根基之一,也是中华民族最基本的历史遗产。依据历史实践,第一,秦代创建的法治社会,是中国古代历史上唯一的一段法治社会;其他时段,都是礼治社会、人治社会,只有这个时段是法治社会。第二,秦代的法治文明,给我们奠定了中国走向法治社会的历史根基。法治社会,是世界所有文明都要走的普遍道路。我们的文明重建,最大的任务也就是要走向法治社会。那么,在我们寻求历史遗产的过程中就会发现,只有秦帝国这段时间给我们提供了法治社会的历史实践。所以说,它是我们的文明根基。

我们不能根据编写史书的个别理论家们所做的历史评价去认识这一段法治社会,而是要根据历史实践所产生的效用去判定它。秦帝国的法治文明,是中华民族最重要的文明根基,是立足于历史实践对它进行重新解读的历史结论。儒家对它的攻击,是基于某一种学派的政治理念所做的评判,这是不符合历史实践的。

读+:很多学者认为中国历史上从没有真正的法治,您却认为从春秋战国到秦朝,中国已经建立起了全面的法治社会,为什么在认知上差异这么大?您会不会过于美化中国传统中的法治?

孙皓晖: 传统学者认为,中国过去历史上没有真正的法治。中国法学界与司法界的崇洋派,也是这种认知。但是我认为,从秦国变法之后到秦帝国统一中国,是中国古代唯一的一段法治社会。

用现代法治理念去审视,它完全符合现代法治社会的两个最基本条件。第一,它的法律体系是非常完备的,用一句历史上著名的话说,就是“凡事皆有法式”。从秦商鞅变法以后直到秦帝国统一,秦法对社会生活的规范是非常系统的,凡是人的基本活动基本都有法律去规范,这是立法上的完整性。第二,司法本位这一点,秦帝国坚持得非常好,非常自觉。按照现代法治理念分析,法治社会的最根本原则是司法本位,一个国家的立法状况不决定它是否法治社会,只有它的司法状况是否完整、是否彻底,法律是否真正得到了实现,才决定它是否真正的法治社会。

商鞅的《商君书•画策》里,把司法本位说得非常明白。“国之乱也,非法之乱也”——国家的动乱不是法律造成的,法律永远不会要求动乱无序;“国皆有法,而无使法必行之法”——这是一句法哲学式的论述,是说任何国家都有法律,但是任何国家都不可能制定出一套使法律能够自动运行的法律,法律是由人和国家权力机构组成的国家机器来完成的;法制能否贯彻,关键在于实际运行,而不是仅仅制定出来就足够了。所以,商鞅最后的结论是“法必明,令必行,至矣”——法律能得到全面贯彻,法令制度能够真正在实践中得到执行,才是国家治理的最高境界——至矣!这一段论述,表明商鞅在司法本位这一点上认识得非常彻底。

商鞅的司法本位理念,及秦国秦帝国的司法本位实践的时期,西方还是古希腊后期与罗马帝国初期。秦代的法治理念与历史实践,比同期西方国家不知发达了多少。面对这样的历史真实,还要去西方本位,还要说中国没有法治的历史根基,这合适吗?在秦帝国灭亡之后产生的历史烟雾,在对秦帝国的攻讦和抹黑中,这些历史真实,都被完全地忘记了。我们现在要把它发掘出来,作为我们一种优秀的历史传统,是完全符合历史实践的。捡回我们失落的历史遗产,说秦帝国是我们走向全面法治社会在历史上的根基,是没有不妥当之处的。

《过秦论》太肤浅

读+:《过秦论》是中国所有的中国学生都会学到的文言史论名篇,就您的理解,这篇千古史论有哪些准确之处,又有哪些误解?它又如何影响了后世对秦文化的理解?

孙皓晖: 《过秦论》是中国历史上关于秦灭亡之经验教训的非常重要的一篇历史论文。但是,就历史实践而言,贾谊的《过秦论》对秦帝国的评价还停留在比较肤浅的层面。《过秦论》的一个基本特点,是从策略意义上来定义秦灭亡的原因,最后的结论是“仁义不施,而攻守之势异也”。一方面,从根本上否定秦政——仁义不施,是秦政暴政论;一方面,防守和进攻的态势发生了变化,是策略性的解读。总体上说,这是很表面化的一种论述,是汉儒的主流理念,并无创新之处。因为,秦帝国灭亡的真正原因是什么,贾谊在文章里面并没有作深刻的论述,更没有作具体的解读,只是对这个问题进行了一个大而化之的、可以作多种解读的、立足于攻守策略的回答,比较笼统。从现代史学和总结文明生灭兴亡的教训意义上,这一说法是比较肤浅的。

关于秦帝国的灭亡,从根本上来说并不是制度本身不合理而导致的。秦灭亡后,它所确立的统一文明框架始终矗立两千多年,本身就说明了其制度的合理性和历史进步性。秦之灭亡,我在《大秦帝国》中做了诸多方面的论述,其中包括多个偶然因素的出现和一些根基性的原因,都作了论述。最终,我将秦灭亡的原因总结了八个字:求治太急,善后无方。也就是说,秦统一中国以后,还没有治理统一大国的经验。第一次统一这么大的国家,普天之下,制度归一,在这种情况下最大的危急是什么,首先要解决的问题是什么,都没有这方面的经验。假如秦帝国统一中国后,能达到后世产生的巩固政权的政治经验与自觉性,首先把镇压复辟放在第一位,那么秦帝国就完全可能是另外一种气象。

秦帝国,恰恰是把大抓建设放在第一位,耗费的民力非常多。有些建设任务,完全可以放在后期从容地完成,但是秦帝国君臣基于战国时代的“功业”之心,都将此类建设工程当成了第一位的紧急任务。客观地说,这对当时社会带来了巨大的超前利益,但是却对民众急需休养的历史需求带来了很大扰乱,对政权本身的巩固造成了重大影响。再加上始皇帝在政治制度上的创造,某些方面超越了那个时代的对权力机构的认知。譬如不立皇后,不立太子,皇族不入政,让尚不能理解它的群臣与基础人口,在权力机构面临危机的时候无所适从。这种无所适从,在赵高掌握了权力、野心开始膨胀的时候,提供了其夺取政权的可能性,导致胡亥这样的继承人出现;再加上农民起义的同时爆发,导致了秦帝国的最终灭亡。可以说,秦帝国的灭亡是一个需要全面综合研究的课题,绝不仅仅是贾谊提出的“攻守之势异也”的结论就能够概括的。

“外儒内法”“内圣外王”是一种混淆视听的提法

读+:很多学者讲中国文化是“外儒内法”“内圣外王”,儒和法的思想理论是如何矛盾统一的?这种结合的历史意义又如何?对中国法治建设利大于弊还是弊大于利?

孙皓晖: 这是一个在历史上长期存在的说法。很多学者讲中国文化的时候都喜欢讲“外儒内法”“内圣外王”,好像儒和法有某种程度上的统一。实际上,这完全是一种对历史的误读。就历史实践而言,尤其就学说的差异性而言,“外儒内法”“内圣外王”这种现象是不存在的。所谓“外儒内法”“内圣外王”,是从西汉开始,从汉武帝独尊儒术以后,汉代的皇权对政治文明的一种自我总结,意思就是以儒家为纲领,以现存法律为工具,去治理社会。这一说法,实际上和西周以礼制为纲,把法制当成工具的做法是一样的。

我们都知道,国家对治理形态的选择,全部的标志就是什么是最高规范体系、最终的裁判标准。如果是礼治时代,那么礼制为最高裁判标准。在那个时代,也不是说没有法制,而是说法制是工具,不是最高的社会规范。从西汉独尊儒术开始,进入人治时代,也不是说没有法制,而是说以儒家理念为最高的社会规范与裁判标准,法律体系是第二位。当一种治理形态把法律制度体系作为第二位的时候,就已经意味着这不是一个法治社会了。用现代法治理念去分析历史上的国家治理形态,这是很清楚的一个标准。

儒家独尊以后,西汉皇权为了在理论上解决漠视法律制度这个问题,就对自己发明了一种说法——“外儒内法”“内圣外王”。这是一种混淆视听的提法,而不是历史实践呈现出来的现实。在春秋战国秦帝国时代,儒和法的差异是非常之大的,是政治理念完全对立的两个学派,不存在什么矛盾统一的问题。而且,政治文明的要害原则,就是国家选择治理学说,只能选择一种学说,这就是“治国贵专”,没有两种学说并行来治理国家的。所以说,选择儒或选择法,是选择人治社会还是法治社会的问题,不会存在两者共同治国的问题。“外儒内法”“内圣外王”的说法,是为了要把儒和法、人治和法治捏合到一起,从而给自己还要用法律、把法律当工具而最终实现人治,从某种角度找的一个口实。

在战国历史实践中,儒家和法家是差异最大的两个学派,一个主张复辟到井田制时代,并在现实社会中主张人治;一个主张变法创新,主张法治。两者泾渭分明,水火不容,不存在“外儒内法”和“内圣外王”的问题。

因此,从根本上说,“外儒内法”和“内圣外王”是儒家给汉代皇权找的一种混淆人治和法治的荒谬借口,从而对自己漠视法治、麻醉人民做一种理论上的减震解释。从当代政治文明的视角来看,完全不具备可继承性。这一点,不要和国家外交的一些理念联系起来,理解成对外以礼待人,内部要强大等等。

为什么“外儒内法”2000余年,全世界还都认为我们不是法治社会,“内法”内到哪里去了?问题很明显,我们不能再被这个诱骗理论继续麻醉下去了。

请输入验证码