文/蔡家园

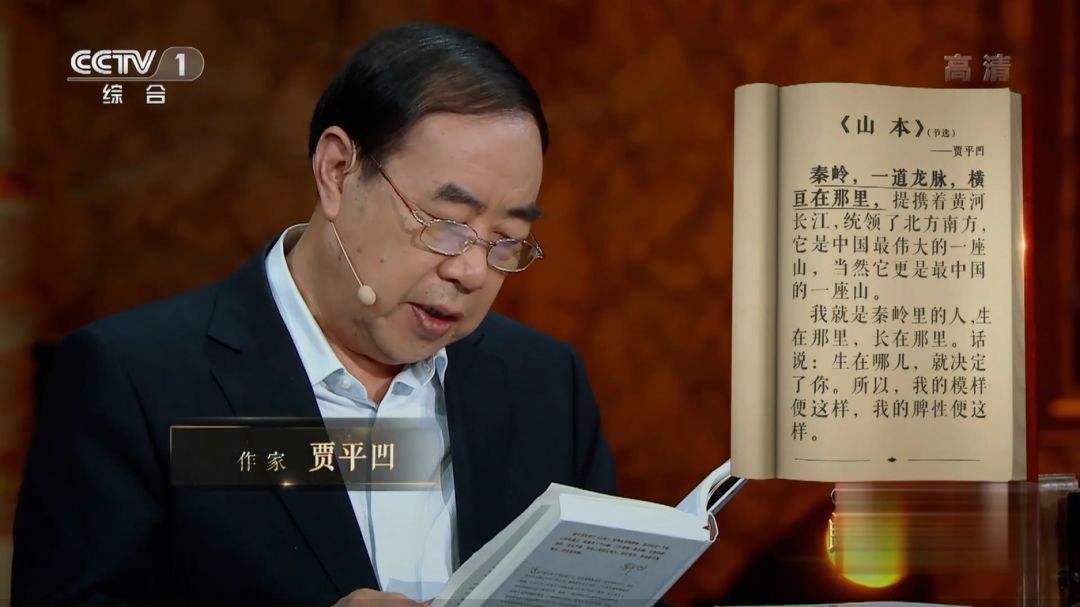

贾平凹无疑是中国当代最勤奋、最高产的作家之一。最近,他又推出了煌煌五十万字的长篇新作《山本》。这部小说以陆菊人与涡镇枭雄井宗秀的情感纠葛为主线,书写秦岭地区上个世纪二三十年代各种势力之间的惨烈争斗,表达了作家对于历史和人性的深沉忧思。

这是一部弥漫着令人窒息的死亡气息的小说。熟悉当代文学的人都知道,余华的《一九八六》《现实一种》《古典爱情》和莫言的《檀香刑》,都是极致化死亡书写的范本,张扬暴力美学,揭示残酷人性,让人在触目惊心的感官刺激中体验异样审美快感。而贾平凹对死亡的描写却与他们大相径庭,他既不渲染死亡场面,也不追索死亡原因,任由那些人物如露珠般蒸发、如草叶般凋零,全部静静归于苍莽的大山。达官贵人也好,草民土匪也罢,每个人的死亡都突如其来,而且死得毫无意义。也许,这就是死亡的本相。但是,这种猝不及防爆发、铺天盖地而来的死亡着实让人感到恐惧和厌恶。在恐惧和厌恶的潮水中,忠诚与背叛、残忍与慈悲、丑陋与美好却像礁石一样凸显了出来。读到小说的结尾处会发现,经历了血雨腥风之后,一切欲望、贪婪和丑恶都已随风飘散,留下的唯有爱。爱的光芒从那淡定的文字间散发出来,穿透了秦岭上空的层层云霾,穿越了时间的滔滔长河,普照着高山峡谷中的草草木木、芸芸众生。在这部小说里,贾平凹不仅抑制了狂欢化叙事的冲动,而且拒绝了暴力美学的诱惑,在终极层面观照回到自然人状态的生存本相,为探究人性的秘密打开了新的罅隙,也对历史的某些玄机作出了自己的解读。

小说中的几个主要人物都给人留下较为深刻的印象,他们不仅在贾平凹自己的小说人物谱系中显出新意,即便放在当代文学人物画廊中来看,也有可圈可点之处。

陆菊人是小说的中心人物,也是涡镇历史的创造者和见证者。她生性善良,精明强干,渴望出人头地,又满怀仁爱之心。正是因为她的藏有“龙脉”的三分胭脂地,才激发了井宗秀争当枭雄的欲望,也引发了涡镇的剧烈动荡。从表面来看,她爱着井宗秀,竭力辅助他走向辉煌;从深层来看,井宗秀更像是她实现自己人生目标的工具。在她的身上,显然投射着儒家文化的影子。饶有意味的是,她唯一的儿子是个跛子。医生说,只有打断他的腿重新接骨,他才有可能恢复正常。这似乎也隐喻了儒家文化在现实社会治理中的尴尬境遇。郎中陈先生医术高明,顺天安命,智慧通达,是道家文化的象征;宽展师父慈悲而隐忍,日夜吹奏着尺八,传递的是梵音佛理。他们一个是盲人,一个是哑巴,在时代的风雨飘摇中惊魂不定,根本无力对抗滚滚欲望……白县长是一个拥有政治地位却无法施展治理才能、苟且于乱世而矢志于学问的知识分子形象,这样的人物在当代文学中并不多见。在他的心目中,始终保有传统士人最后的精神支柱,那就是“文章乃经国之大业、不朽之盛事”,所以他忍辱负重、积累经年,写出了一部秦岭动植物志,保留了一个“无用”知识分子最后的尊严。

显而易见,贾平凹试图通过这些人物对中国传统文化进行一次系统清理。小说中多次写到井宗秀从胭脂地里挖出的一枚古镜,最后不知所终。它隐喻了传统文化在欲望和暴力冲击下的溃败,似乎也宿命般地暗示了贾平凹以镜为鉴的价值参照的混沌与暧昧。当我们回望传统时,除了重复地弹奏一首迷惘的安魂曲,难道就不能再做点别的什么吗?

贾平凹曾经一再表示,他所写的这部书不是秦岭争斗史,而是一部秦岭志。所谓“山本”,既指大山乃生命之本,也寓意秦岭乃中华之本。他试图直抵生命本源,在追根逐本中辨析民族文化的基因,从而建构起一座精神的大厦。可是,他也面临着与白县长同样的困境,那就是如何超越自己所寄身的时代,摆脱影响的焦虑。任何人都没有办法抓起自己的头发,将自己提离大地。贾平凹亦有自知之明,所以在这部小说的后记中,他强调自己有“一颗脆弱的心”,永远“都在写自己”。可是,假如他真的变得坚强了、清晰了,假如他真的摆脱了脆弱和自恋,他还会是“这一个”贾平凹吗?白县长们的历史已经终结,但贾平凹仍有机会“敞开”自己,书写新的自己。

蔡家园评论家、作家。换一种视角直面文学与人生。

请输入验证码