那些一辈子都静静生活在半个椰壳底下的青蛙,往往以为椰壳就是整个宇宙做一只走出椰壳碗的青蛙

文/王东杰

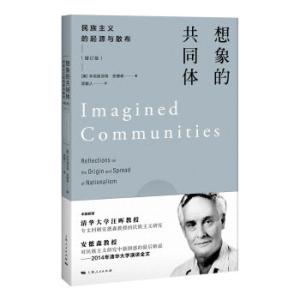

中国人听闻本尼迪克特·安德森的大名,多半是经由他那本经典之作《想象的共同体》;更专业一点的,可能还知道他跟中国颇有渊源:1936年8月,安德森出生在昆明,直到1941年夏天随家人一起离开,他的幼年是在中国度过的。不过,很多人不知道(知道了也可能有些沮丧)的是,和他那位坚决站在中国一边、痛恨日本的母亲不同,本尼迪克特十四五岁读到紫式部的《源氏物语》,被它打动,“如醉如痴”,从此认定“日本比中国更有趣”。其中一部分原因,是一个青春期的叛逆少年立意和母亲立异之故。

使很多中国人对此现象有可能感到不适的原因显而易见,无需多言。我只想指出,安德森一生坚持为受害者发声,为此曾被印尼政府禁止入境27年;他顶着冒犯泰国政府的风险发出公开信,抗议军方对异议分子的屠杀(要知道,即使在美国这个避风港,也只有区区五个人敢于在这封信上签名);在菲律宾,他也和一批坚持革命理想的共产党人待在一起。他对正义的信念持续终生。因此,他被日本吸引,并不代表他对日本的侵略史轻描淡写。不过,他也的确没有把日本的角色脸谱化。

造成“我们”和安德森的感受差异的根本原因,是双方不同的人生经历(包括并非亲身体验的二手经历)。这就要说到安德森这本书奇怪的书名了:什么是“椰壳碗外”的人生?这里使用了他最熟悉的印尼和泰国文化中的一个喻象:那些一辈子都静静生活在半个椰壳(在这些国家常常用来做碗)底下的青蛙,往往以为椰壳就是整个宇宙。用汉语里的成语来说,就是井底之蛙——青蛙被当作孤陋寡闻而又自鸣得意的象征,这一点,大家不约而同。

这个自称“在任何地方都无法久居到安定下来”的人的回忆录,从第一行开始,就是由地名构成的:昆明、旧金山、加利福尼亚、爱尔兰、伦敦、剑桥、康奈尔,并逐渐进入我们的邻居——东南亚,然而除了少数旅游点之外,东南亚对我们的陌生程度远远超过英国和美国。因此,在此处罗列那一个个小城市的名称,对中国人来说,似乎并无意义。

然而问题就在这里:中国是个大国,可是我们所生活的,却似乎是一个小世界:这个世界里,除了中国自己,就只有少数几个国家:美、英、法、德、日、俄,此外各国,存在等于不存在。我们对他们没有了解的兴趣,甚至不觉得有了解的必要——中国已经够大,何需知晓“小国”?当我们人云亦云,嘲笑清人“天朝无所不有”之迷幻的时候,也许没有料到,自己的下意识中也承续了类似心态。

作为一个深深影响了民族主义研究的学者,安德森这本书的一个主题就是指出,民族主义对“差异与陌生”的阻止,只能带来“一种未经审视的、高度敏感的偏狭和目光短浅”。它侵蚀人的道德,也腐蚀人的心智:“没有什么比民族自大与学科短视的组合更可能让学生停止创造性地思考。”

看一下“有幸”被我们关注的几个国家,不难发现,那几乎就是当年的“八国联军”、近代史书上老是说到的“列强”。这是否意味着:许多中国人心里的“世界”,是由我们自己和我们当年的敌人组成的?如果这个猜测是对的,那它所呈现的就是一幅屈辱和仇恨的地图,值得做一番集体性的精神分析。

这个问题太大,无法在这里展开。我只想特别提出,这里也应该包含一个第三方的维度,我用这个词,指的是既非“我们”、也非“列强”,而是存在于我们心中的“世界地图”之外的那些地方。第三方视角能够帮助我们扩大心量,注意到国家与国家、民族与民族之间,除了压迫与反抗关系之外的更多可能,突破旧囿,创造出更多富有弹性的关系。

这意味着,除了本能的自鸣得意,伤痛也是一种椰壳碗。一个∕群没有得到善待的人,也可能会痛苦地不断复制伤痛,也复制造成伤痛的模式,对待别人,也对待自己。因此,怎样走出这个椰壳碗,是包括中国在内的第三世界人民应该思考的问题。这是善待自己,也善待世界的开端。

王东杰 四川大学历史文化学院教授,博导。

(编辑:禹宏)

请输入验证码